2023年02月09日

『DANGER CLOSE 196X』Ver.3(仮)第5特殊部隊群分遣隊の被服について

1964年頃の第5特殊部隊群分遣隊員の装備について

1964年、ベトナムに軍事顧問団の一員として派遣された第5特殊部隊群のバーノン・ギレスピー大尉。ベオガム(ベオギュンと呼ぶ方が現地での発音に近いようです)迷彩服も相まって、非常に格好いいですね。

M1956LCEに、サバイバルキットポウチ(リザーブ)を右腰に縛着しています。

ベトナム戦争時全般での迷彩服に関しては、かなり研究が進んでますね。残念ながら、私は全く区別がつきません…タイガーストライプを一目見て「ADSですね」とか判断できる人には羨望の眼差しを向けます…武装親衛隊迷彩ならば分かるんですが…

さて、ベオガム迷彩についても研究が進んでいますので具体的記述に関しては省略します…分かんないんだもん。

以前、香港のEA社でリプロダクトの戦闘服と帽子が販売されました。EA社、最近は表立った活動してないんだよな…オーナーは501大隊の活動報告ばかりかな。

日本国内アパレルブランドからも発売されましたが、泥だらけにして遊んでも構わないような価格帯ではなかったかな。

ミリタリー物販イベントでは、たまに見かけます。この前のビクトリーショー会場でも2着は売られていました。メーカータグまでは確認しませんでした。

TCU 1st(Tropicana combat uniform)、いわゆるジャングルファティーグ初期型を着用してM16(M602)で射撃訓練中?のギレスピー大尉。右手には高地民族からの友好の証、バングルが確認できます。

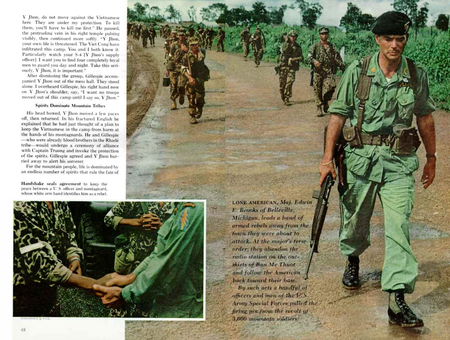

こちらは場所は異なりますが、同じく第5特殊部隊群の某少佐。装備状況が確認しやすいですね。

こちらはOG107を着用したギレスピー大尉。上着は半袖に、トラウザーズにはカーゴポケットを追加しているようです。ジャングルブーツはブーツジッパー付きです。個人的にはブーツジッパーは苦手ですな…

第5特殊部隊群をリプロダクトで再現するには

ベオガム迷彩服

前述した通り、かつてはEA社がリプロダクトを販売していましたが、現在は在庫切れです。基本的に全てのリプロダクトは実物の生産数よりも少量です。いつか買おう、とか思っていると良いサイズから無くなります。基本的に再生産は無い、もしくは非常に時間が掛かります。

EA社/日本国内販売代理店:CLASSIFIED

TCU 1stリプロダクト

こちらはセスラー社が仕様変更して再生産したモデル。基本的な記章が最初から縫われている仕様もあります。

これをベースにディテールアップするのがお手軽かもしれません。記章類はいわゆるフルカラーです。

OG-107リプロダクト

こちらもセスラー社の1964年モデル。残念ながら1964年のトラウザースは速攻で完売しました。

セスラー社/中田商店

記章類

CLASSIFIEDさんで揃えるのが良いですね。

南ベトナム軍民間不正規戦グループパッチレプリカこちらはギレスピー大尉が着用しているOG-107の右ポケットに縫われているモノと同様のモデル品です。

ギレスピー大尉は防空砲兵科(Air Defense Artillery)なんですね。

兵科章と襟階級章も入手できそうです。その他の記章類もカテゴリー別に閲覧できます。いやー良いサイトですね…

ミリタリーインシグニア通販専門店【CLASSIFIED(クラッシファイド)】

とりあえず『DANGER CLOSE 196X』Ver.3(仮)第5特殊部隊群分遣隊の被服についてはこんな感じが基本になるかと思います。被服についてはリプロダクト推奨です。

これらの被服を参考にして、ご参加くださいませ。

2023年02月04日

1964年頃の南ベトナム解放民族戦線装備について。

西側のジャーナリストとして初めて南ベトナム民族解放戦線に取材した、ウィルフレッド・バーチェット氏(眼鏡をかけた人物)。

1963年10月から1964年3月まで中央高地やクチ、サイゴンを訪れている。解放戦線の装備や被服が参考になります。

バーチェット氏と解放戦線兵士。

解放戦線兵士はブッシュハットに戦闘服、装備ベルト(TAP50?)にサンダル履き。M1カービンと思われる小銃を所持しています。

解放戦線女性兵士たち。

戦闘服ではなく、アオババ(農民服/ブラックパジャマ)を着用しています。ベルトはローカルメイドのようです。女性用としてウェストサイズを絞ってあるんじゃないかな…足元は定番のサンダル履きです。右側の方は迷彩柄のブッシュハットを被っているようです。

砂盤演習中の解放戦線兵士たち。いわゆる戦略村攻撃演習でしょうか。教官と思われる人物は立派な軍靴(援越靴?)を履いています。見守る解放戦線兵士達は無帽の人もいれば、ブッシュハットを被っている人もいます。戦闘服のデザインもまちまちですね。

解放戦線兵士と叉銃。

M1ライフル(ガーランド)、M1/M2カーヴァイン、トンプソンM1A1、BAR M1918A2といったベトナム共和国軍からの鹵獲品で構成されています。※第1次インドシナ紛争後のフランス軍残置品もあります。SKSやAK-47(五六式)は見当たりません。

トンプソンとガバメント拳銃を持った解放戦線兵士たち。1963年までの解放戦線は武器が不足しています。相手から武器を奪うための戦闘作戦が各地で行われたようです。

気勢をあげる解放戦線兵士たち。

バーチェット氏のレポートを一部抜粋します。

「地元住民の助けがなければ、我々は常に困難に直面していたでしょう。彼らは負傷者を避難させ、捕獲した装備を戦場から持ち帰るのを手伝ってくれています。」

「…各中隊はアメリカ製カービン銃を入手することになっていました。そうしないと、部隊の弾薬共通化に問題が生じてしまいます。」

年代不明ですが、恐らく1960年代初頭の如何にもな宣伝写真。

M3サブマシンガンを持つドヤ顔の解放戦線兵士はトグルボタン式の3連マガジンポウチ(中国54式用?)をたすき掛けしています。その左隣は衛生兵でしょうか…?

無反動砲(57mm無反動砲?)と解放戦線兵士。

無反動砲は解放戦線の重火器中隊で運用され、彼らの最大火力です。こちらも予備弾筒の供給が限られているので、射手は一発必中の精度が求められています…

無反動砲の装填手以外はムウコーイを被っているようですが、いわゆる北ベトナム軍で使用されているものとは異なるシルエットに注目。

解放戦線の戦闘服

ベトナム派遣オーストラリア軍が鹵獲した解放戦線の戦闘服。こちらは1965年以降のものですが、1964年頃のデザインと大きく変わっていないと思います…

戦闘服上衣(シャツ)は前合わせは4つボタンの開襟。胸ポケットにはプリーツ(襠)付きでエポレットが付いた定番デザインです。

プリーツとエポレット、ポケットの有無や色(黒や濃紺、カーキ系)などのバリエーションが多く存在しています。

戦闘服下衣(トラウザーズ)はボタンフライでベルトループのついたシンプルなデザイン。全体的にゆったりとしたシルエットです。

解放戦線の戦闘装備

一般的に使用されていたであろう装備ベルト。上からフランス軍TAP50ベルトとアメリカ軍M1936ピストルベルトOD#7。いずれもリプロダクトです。当時はベトナム人民軍のバックルベルトは見られません。

アメリカ軍ファーストエイドキットポウチ。こちらもリプロダクトです。解放戦線では比較的に戦争後半まで使用されています。

アメリカ軍1Qt水筒。こちらもリプロダクトです。中国人民解放軍の水筒よりも容量が多く、かつ機能的です。

解放戦線兵士にも人気があったと考えています。

バーチェット氏のレポートには当時の解放戦線兵士の心情が残されています。

「…政府軍の補給処には様々な装備がありました。戦闘装備品から援助物資の小麦が詰まった麻袋に至るまでUSのステンシルが施されていました…」

当時はホーチミンルートの整備が未完成であり、ベトナム民主共和国からの支援物資は不足していたようです。

解放戦線兵士の装備は敵に頼る(奪う)のが実情だったようです。

これら基本的装備に、所持している小銃用弾薬盒や予備弾倉ポウチを加えますが、それらを全く縛着していない兵士も多数見られます。その利用は解放戦線の基本戦術に由来しますが…長くなるので別の機会にします…

56式自動歩槍(56式小銃/中国製AK-47/K-56)の配備状況

具体的な時期と地域は調べきれていませんが、1964年にはベトナム人民軍兵士が解放戦線に大規模(10000人とも)合流を開始しています。正規軍事訓練を受け、解放戦線と比べて潤沢な装備を持った人民軍は解放軍として南ベトナム軍に襲いかかりました。

1964年末までの南ベトナム軍の戦傷死者数は、1963年と比べて30%増加しています。

これらは56式自動歩槍による攻撃が大きく影響している、とアメリカは評価しているようです。

しかし、解放戦線は基本的に武器供給を相手に頼る必要があり、ようやく弾薬共通化が計られている最中でした。

そこに口径が全く異なる56式自動歩槍が大量に供給され、解放戦線兵士が使用したかと言うと…かなり疑問です。

56式自動歩槍が解放戦線兵士に行き渡るのは、ずっと後だったと考えています。

よって、1964年頃の一般的な解放戦線兵士をリエナクトやヒストリカルゲーム等で再現する場合は、使用を控えた方が良いでしょう。

かなり割愛しましたが、いわゆるベトナム戦争初期の解放戦線についての覚え書きです。

追って出典を記載しますので、興味が出てきた方は調べてみてください。

出典:JOURNALIST WILFRED BURCHETT

2022年06月23日

『デンジャー・クロース 極限着弾』を考察する⑩ 劇中登場する小火器や火砲について。

劇中に登場する小火器や火砲について補足してみます。

公式サイトでは「オート・メラーラMod.56 105mm榴弾砲」と紹介されています。しかし、英国連邦であるオーストラリア及びニュージーランド軍での正式名称はL5 105mm榴弾砲です。

こちらは撮影時のスチール写真。撮影には(当然ですが)空砲が使用されています。発砲炎も多いですね。

空砲射撃の場合は後座量も反動も少ないので、特別な油圧装置を取り付けて撮影で使用されています。迫力あるシーンになりました。

「L1A1 セルフローディングライフル」オーストラリア軍ではSelf-Loading Rifleを略したSLRと呼ぶのが一般的です。劇中で殆どの兵士がスリングを使用していません。オーストラリア軍だけではありませんが、基本的に"己の小銃は常に己の手で掴んで離すな"と叩きこまれているからです。

「ベルUH-1イロコイ」劇中で実際に飛行する機体は同型モデル(ベル204)が使用されています。

こちらはベル204を当時の塗装に基づいて再現された機体ですが…

なんと飛行を伴わないシーンでは、実際に作戦で使用された後、国内で展示保存されていた機体(A2-1022)を使用して撮影されています。

「オーウェン・マシンカービン」"水道管を使って製造するという伝説を生んだ変わり種"と解説されていますが…ちょっとよく意味が分かんないですね。劇中に登場するのはオーウェン・マシンカービンMk1/2でしょうか。スミス少佐の戦闘詳報では9mm口径は威力不足であると記載されています。

「M1911 A1自動拳銃」"45ACPまたは455ACP弾を使用"と解説されています。455ACPて何だろ?と思ったら455ウェブリー弾ですか…M1911A1はアメリカ軍からの支給品なので45ACPですね。スミス少佐はブラウニング・ハイパワー用ホルスターに収納しています。

こちら作戦終了後、報道陣に対して当時の状況を解説しているスミス少佐。右腰のホルスターが確認できます。

「AK47自動小銃」"7.92×33mm Kurz弾使用"と解説されていますが、7.62×39mm弾ですね…

戦闘後、遺棄された小火器にはAK-47が33挺が含まれています。

こちらも作戦終了後に滷獲したAKー47を射撃テスト中の6RAR兵士。

「SKS-45スミルノフ・セミオートマチック・カービン」…SKSカービンと呼称するのが一般的ですね…スミルノフではなくシモノフが正解…スミルノフてウォッカですか…

「Stg44突撃銃」遺棄された小火器リストに含まれていないので、実際に使用されたかは不明です…

こちらは詳細不明ですがインドシナ半島に持ち込まれていたStg44…WW2後、フランスで弾薬が製造されていた、との話もあるようです。戦後、あちこちの国(チェコスロバキア等)で製造されていた小銃なので、特別珍しくはないかもしれません。

こんなとこかなぁ…しかし、間違いが多過ぎですね。

添削し始めると本当に疲れます…

参考:映画「デンジャー・クロース 極限着弾」公式サイト

Danger Close: The Battle of Long Tan Facebook

公式サイトでは「オート・メラーラMod.56 105mm榴弾砲」と紹介されています。しかし、英国連邦であるオーストラリア及びニュージーランド軍での正式名称はL5 105mm榴弾砲です。

こちらは撮影時のスチール写真。撮影には(当然ですが)空砲が使用されています。発砲炎も多いですね。

空砲射撃の場合は後座量も反動も少ないので、特別な油圧装置を取り付けて撮影で使用されています。迫力あるシーンになりました。

「L1A1 セルフローディングライフル」オーストラリア軍ではSelf-Loading Rifleを略したSLRと呼ぶのが一般的です。劇中で殆どの兵士がスリングを使用していません。オーストラリア軍だけではありませんが、基本的に"己の小銃は常に己の手で掴んで離すな"と叩きこまれているからです。

「ベルUH-1イロコイ」劇中で実際に飛行する機体は同型モデル(ベル204)が使用されています。

こちらはベル204を当時の塗装に基づいて再現された機体ですが…

なんと飛行を伴わないシーンでは、実際に作戦で使用された後、国内で展示保存されていた機体(A2-1022)を使用して撮影されています。

「オーウェン・マシンカービン」"水道管を使って製造するという伝説を生んだ変わり種"と解説されていますが…ちょっとよく意味が分かんないですね。劇中に登場するのはオーウェン・マシンカービンMk1/2でしょうか。スミス少佐の戦闘詳報では9mm口径は威力不足であると記載されています。

「M1911 A1自動拳銃」"45ACPまたは455ACP弾を使用"と解説されています。455ACPて何だろ?と思ったら455ウェブリー弾ですか…M1911A1はアメリカ軍からの支給品なので45ACPですね。スミス少佐はブラウニング・ハイパワー用ホルスターに収納しています。

こちら作戦終了後、報道陣に対して当時の状況を解説しているスミス少佐。右腰のホルスターが確認できます。

「AK47自動小銃」"7.92×33mm Kurz弾使用"と解説されていますが、7.62×39mm弾ですね…

戦闘後、遺棄された小火器にはAK-47が33挺が含まれています。

こちらも作戦終了後に滷獲したAKー47を射撃テスト中の6RAR兵士。

「SKS-45スミルノフ・セミオートマチック・カービン」…SKSカービンと呼称するのが一般的ですね…スミルノフではなくシモノフが正解…スミルノフてウォッカですか…

「Stg44突撃銃」遺棄された小火器リストに含まれていないので、実際に使用されたかは不明です…

こちらは詳細不明ですがインドシナ半島に持ち込まれていたStg44…WW2後、フランスで弾薬が製造されていた、との話もあるようです。戦後、あちこちの国(チェコスロバキア等)で製造されていた小銃なので、特別珍しくはないかもしれません。

こんなとこかなぁ…しかし、間違いが多過ぎですね。

添削し始めると本当に疲れます…

参考:映画「デンジャー・クロース 極限着弾」公式サイト

Danger Close: The Battle of Long Tan Facebook

2022年06月13日

B2iを弄ってみる…

一匹の妖怪がエアソフトゲーム界隈に現れている…B2iという名の妖怪が…

以前から興味のあった赤外線サバゲー用のユニット、B2iにハマっています。

先日開催した『DANGER CLOSE 196X』でも使用してみました。

これまで、赤外線を使用するガンユニットは数種類が発売されていましたが、殆ど流行りませんでした。

理由の1つとしてはレシーバー(受信)と専用ガンがリアルでなかったことでしょうか…まあ当時はサバゲー全盛期でしたし。

赤い光弾ジリオン、本放送は時間帯が微妙だったので再放送で見てました…面白かったなぁ…

B2iがこれまでの赤外線ガンと大きく異なるのは、14mm逆ネジフロント対応のエアガンにユニットがポン付けできることでしょうか。

※AGM/MP40は14mm正ネジなので、正確にはポン付けではありません。

技術が進歩した結果、ユニットやレシーバーが小型化できたのも大きいですね。

実際に使用してみて、強く感じたのは交戦距離の長さ…!

60~70m程度離れた動くターゲット(メインレシーバー)にも当てられます。これが一番驚きました。

箱出しで70mフラット…!

凄いですな。メーカー公式では最長120mとか。

※メインレシーバーは条件により5cm~30cmの感知範囲となります。

B2iユニットはレンズに調整アダプター(赤外線照射範囲変更)を付ければ交戦距離の変更も可能です。この辺も新機軸?

以下はB2iの長所というか…

1.14mm逆ネジ対応のエアソフトガンならばポン付け可能。

2.60~70mの交戦距離。

3.ゴーグル類の保護具が不要。

4.ランニングコストが低い。

5.B2iは低圧のエアでも作動する。

個人的には⑤の低圧のエアでも作動する、という部分が良いですね。

エアソフトガンの性能もほぼ均一化できるので、ゲームもプレイヤーのテクニックにかかってきます。

ハンドガンでも対物ライフルでも交戦距離が一緒になってしまいますが、そこは調節アダプターを使用してやれば問題解決かも。

最近はエアソフトガンを自作する人も多いですが、最初からB2i専用にすると、物理的にBB弾を発射する機能を省けたりしますね…

まあ、以下は気になったところ。

1.現在のところ、弾数制限が出来ない。

※認定フィールドはサーバーで制限してるかも。

2.メインユニットがサプレッサー型なので銃身長が長くなる。

3.レシーバーが着用している装備(WW2とか)にマッチしない…

4.使用状況で赤外線が反射する。

5.頭部にレシーバーをセットすると、被弾に気がつかない場合がある。

レシーバーを手持ちのヘルメットに付けてみたところ。

やはり目立つ。そんなわけで、ケーブル類を隠す(断線防止)用にチューブ状の生地で隠してみます。だいぶ印象が変わるんじゃないかな。

メインレシーバーはGoProの固定アタッチメントと適合するので、サスペンダーに固定してみました…

サブレシーバーは面ファスナーか安全ピンで固定するイメージ。

何れにしてもケーブルカバーは必要ですな。この辺は試行錯誤。

まだ登場して間もないし、利用者も少ないので改善点は色々とあるんでしょうが、使用者のテクニックと戦術がゲームに活かされる点と安全性を考えると、今後は伸びてくるんじゃないかな。

実際、遠くの目標に命中させるだけでも本当に楽しい。

今後、自分が主催する貸切イベントには必ず使用します。

普通のエアソフトガンとB2iの混用ゲームは、もう少しルールや状況をブラッシュアップしたいところかな。

参考:B2iポータルサイト

2022年01月31日

オーストラリア軍官給マシェット

オーストラリア軍官給マシェットです。物品番号8465-66-011-5820(Sheat Machete / Machete Canvas Scabbard)

1967年頃に支給開始されたんでしょうか…戦争ごっこ遊びで何回か下げていって、実用もしましたが邪魔で邪魔で…

MGならば持ってなきゃいかんだろ、なんて謎の使命感で下げていましたが、しゃがむと鞘から本体から飛び出すので、前か後ろに払ってからにしなければならないのが玉にキズ…

エントレンチングツールとマシェット、どっちかを選べと言われたら…Eツールかな。穴は掘れるし。

参考:Australian Armed Forces Individual Equipment NSN 8465

Australian war memorial

2021年12月24日

リガОМОН(特別任務民警支隊)

ベレーは民警用のグレーのタイプですが、一部では海軍歩兵用も転用されているようです。裏地にスタンプはありませんが生地から見て、いわゆる刑務所製造品かな…?

こちらは海軍歩兵の帽章とクレストが付いていたベレーを弄くったモノ。まあ、元々裏地も無かったしアレコレ怪しかったし…帽体が格好よくて気にいってます。

ОМОН記章の旧型(左)と新型(右)。旧型はあまり見ないですね…更に古い仕様は縁取りがあるようですが。

ОМОН(特別任務民警支隊)は、社会的な不安が増していたペレストロイカ時代の1988年10月3日に誕生しました。

主要都市(モスクワ、レニングラード、ミンスク、リガ)に創設されていましたが、ОМОНの任務は法秩序の維持、ソビエト共和国における無許可のデモや集会の解散、マフィアの武装解除、特に危険な犯罪者の拘束などであった。

ソ連邦を構成する共和国、特にバルト三国での政治情勢は次第に緊迫し、ОМОНは独立運動(の排除に投入されるなど、政治的な議論の対象となるようになりました。

リガОМОНは1988年12月2日にラトビア・ソビエト社会主義共和国内務省及びソビエト連邦内務省の承認を得て設立されました。

民衆に対して暴力的な手段を行うリガОМОНに対してマスコミは批判的な報道を行いました…

もう30年も前の出来事ですが、当時の報道はよく覚えています。西側ではОМОНをブラックベレーなんて呼んでいました。

しかし、これまで目にしたことの無かった真新しい迷彩服とボディアーマー、ブラックベレーに身を包んだリガОМОНは強烈な印象を残しました。

その昔、スパイラルハウスなんて軍装品と美術品を扱うお店がありましたが、そこに内務省関係のモノがポツポツと入荷していました。ОМОНの旧型記章は同店で購入したっけか。我ながらモノ持ちが良いのか何なのか。

さて、リガОМОНはラトビア独立に伴い解散となりました。

隊員は家族共々にロシアに移住しています。現ラトビア政府から訴追されている元隊員もいますが、ロシア政府は引渡しを拒否しているようです。

参考

Barikāžulaiks

Рижский ОМОН

2021年11月26日

『デンジャー・クロース 極限着弾』を考察する⑥ ネタバレもあるよ

劇中では生真面目な性格描写?をされているモリー・スタンレー大尉。冒頭でのスミス少佐と"トータスとタートル"の違いを説明していますね。

さて、登場人物の何人かが首に巻いているスカーフ状の物体ですが…

英連邦諸国特有?のスウェットラグと呼ばれている、木綿生地のメッシュ状スカーフです。

ベトナムに派遣されたオーストラリア軍将兵全般で使用されています。

吸水性も高く、肌触りも良くて使用感も抜群なんですが…

編み物なので、使用を続けていると解れたり切れてしまったり…程度の良い実物は本当に見かけません。

希に海外オークションで現れるようですが、ベトナム派遣オーストラリア軍をある意味で象徴するアイテムなので、世界中のコレクターが血眼になって探しています。

オーストラリアでリプロダクトが登場しましたが、残念ながら特徴的な編み目を再現するには至らず、格子状のパターンでした…

劇中では、そんな貴重品のスウェットラグの実物?が何本か登場していますが、撮影後は絶対回収だったのかも。

参考

https://www.awm.gov.au/advanced-search?query=sweat+rag

2021年11月04日

『Danger Close: The Battle of Long Tan』M16A1について。

『Danger Close』でスミス少佐がM16A1についての感想を、ラージ君について質問しているシーンです。

このシーンですが原語版では「軽くて扱いやすいですが、たまにジャムります」なんて、ラージ君は言ってます。字幕はザックリしてたかなぁ…

このシーンの前、スミス少佐はラージ君をバックスバニーに登場するドジなハンター、エルマー・ファッドになぞらえて詰問します。

そのセリフはあれこれと韻を踏んでいるので、原語版シナリオを探してみるのも良いかも。

こちらは1966年のボルネオで作戦行動中のオーストラリアSAS/2Sq隊員。

北ボルネオ国境地帯でインドネシア軍に対する哨戒任務を終えて、ヘリコプターによる抽出待機中。

ベルゲンに立てかけているM16(M602?)に注目。

やはりボルネオでM16を射撃訓練しているオーストラリアSAS/2Sq隊員達。

小口径、軽量でありながらフルオート射撃可能なM16(アーマーライトと呼称していたようです)をイギリスSASは世界でも先駆けて採用しています。ハリー・スミス少佐は2RAR(オーストラリア軍第2歩兵大隊)を経てコマンドーにも在籍していたので、M16に関しての評価はラージ君よりも詳しいはず?

本作にはボルトフォワードアシスト無しのM16(M602)をはじめ、2バージョン程度は登場しているようです。

こちら撮影に使用されたレジン製のプロップ。たしかエアソフトガンなんかも撮影時には使用されたようです。※ARES/L1A1など

参考

https://www.awm.gov.au/advanced-search?query=M16%20SAS&collection=true&facet_type=Photograph

http://www.imfdb.org/wiki/Danger_Close:_The_Battle_of_Long_Tan

https://www.quarterdeckmilitaria.com.au/product/movie-prop-danger-close-m16-rifle/

2021年11月04日

M16A1について。

火砲陣地でレポートを書いているオーストラリア兵。傍らにはM16A1があります。銃床に縛着しているのは個人用包帯(フィールド・ドレッシング)です。

無線交話中のセクション・リーダーと、MGグループでしょうか。

日本でも公開された『Danger Close: The Battle of Long Tan』のスチール。無線手はオーウェン・マシンカービン、軍曹※と中尉はM16A1を持っています。※軍曹はM602?

「なんでL1A1とM16A1が混在してるんだろ?」なんて思った方もいらっしゃるかもしれません。

第二次世界大戦後の、一般的なオーストラリア軍歩兵部隊のセクション(分隊)は下記の通りとされていました。

斥候及び指揮班 3名(L1A1×1・M16A1×2)※

機関銃班 3名(M60GPMG×1・L1A1×2)

小銃班 4名(L1A1×4)

※オーストラリア歩兵部隊ではM16A1はサブマシンガンに分類されています。

『Danger Close: The Battle of Long Tan』では、その辺りも考証で再現しているようです。もちろん、戦争映画では登場人物を小銃の違い等で区別しやすいような演出も加味されている場合もあります。

1965年6月、ビエンホアにて。アメリカ第173空挺旅団のヒューズ上等兵から、M16A1について解説されている1RAR(オーストラリア陸軍第1歩兵大隊)の面々。

第173空挺旅団はアメリカ軍の中でもいち早くM16A1の配備が始まったそうなので、その優秀性を説明しているのでしょうか…

オーストラリア兵たちは基幹小銃であるL1A1に対しては絶対的な信頼性を寄せていたので、

「果たして、こんな豆鉄砲で相手を倒せるんだろうか」なんて思っているのかもしれませんが。

参考

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Section_(military_unit)

http://www.imfdb.org/wiki/Danger_Close:_The_Battle_of_Long_Tan

https://www.awm.gov.au/advanced-search?query=173&collection=true&facet_type=Photograph&facet_related_conflict_sort=15%3AVietnam%2C%201962-1975&ppp=100

2021年11月03日

F1 SMGについて。

F1SMG射撃中の様子を見事に活写した絵画。

トップマウント式のマガジン、オフセットされたサイト等の特徴も捉えられています。

F1SMG 諸元

9mm口径

34連マガジン(英連邦諸国で既に採用されていたスターリングSMGと共用可能)

オープンボルト・ブローバック

プログレッシブ・トリガー(トリガーを軽く引くとセミオート・最後まで引くとフルオート)

トップマウント給弾方式(伏撃ち時にも邪魔になりにくく、給弾不良が発生しても排出しやすい)

生産年及び数量 1963年から1973年まで25000挺以上

生産元 リスゴー・アームズ・ファクトリー

F1SMGは"オーウェン・マシンカービン"の後継モデルとして生産されました。

L1A1(SLR)と共通化されたグリップとバットプレートも特徴的かもしれません。

無線通信手や装甲車輌搭乗員、飛行場警備隊等が主に使用していたようです。

しかし、F1SMGは砂塵等の異物混入にも弱く、射撃時には排莢口を前後動するボルトに指を挟む場合もある※等、当時の兵士からの評価は高くありません。

※オーウェン・マシンカービンは作動部分の密閉性が高く、過酷な環境下であっても確実に作動しました。また射撃姿勢を保持するためのバーチカルグリップも備えていた為、この様なトラブルは少なかったようです。

F1SMGマガジンポウチとクリーニングキット。

クリーニングロッドは未開封…こういうの困っちゃうなぁ、開けられないじゃんよ…マガジンポウチは中の仕切りをカットするとL1A1のマガジンも入ったりします。

最後にF1SMGについて、ベテランさんのコメントを抜粋します。

「石を投げた方がマシ」

「ガスマスク被ったままレンジで撃ったっけ」

「オーウェンは最高だった」

「どこの博物館にもないね」

「スリングをつけると本体の2倍の長さの棍棒になる」

「25mまではちゃんと当たる」

「訓練で撃ったけど時間の無駄だった」

「敵に投げた方が良い」

「バンバンバン…ガチャッ…バンバン…」※閉鎖不良?

「どこに飛んでいくか分かんない」

どっか奇特なメーカーさん、エアソフトガン化しないですかね。

参考

https://www.awm.gov.au/advanced-search?query=F1%20vietnam&collection=true&facet_type=Photograph&page=2